卒業式シーズン到来!

当店の袴レンタルはすべて高品質、着心地が違います。

着物、長襦袢はすべて正絹(シルク)です。

袴はウール毛100%の高級袴のみ使用。

ポリエステルではありません。

袴レンタル一式セット![]() ✨

✨

![]() 🌸3万円~3万5千円(税込み)

🌸3万円~3万5千円(税込み)![]() 🌸

🌸

![]() ✨着付け無料サービス

✨着付け無料サービス![]() ✨

✨

![]() ご予約お問い合わせは

ご予約お問い合わせは

042-523-1827

卒業式シーズン到来!

当店の袴レンタルはすべて高品質、着心地が違います。

着物、長襦袢はすべて正絹(シルク)です。

袴はウール毛100%の高級袴のみ使用。

ポリエステルではありません。

袴レンタル一式セット![]() ✨

✨

![]() 🌸3万円~3万5千円(税込み)

🌸3万円~3万5千円(税込み)![]() 🌸

🌸

![]() ✨着付け無料サービス

✨着付け無料サービス![]() ✨

✨

![]() ご予約お問い合わせは

ご予約お問い合わせは

042-523-1827

冬の防寒対策![]() ❄️

❄️![]() ☃️

☃️

着物は、夏は涼しく冬は暖かい衣類ではありますが、

やはり冷え込んでくると、寒く感じます。

そんな時は、ファーのショールやストールが

大活躍。

今年はフェイクファーのアイテムがたくさん出ています。

本物の毛皮ももちろん素敵ですが、フェイクファーなら

お手頃価格で、色々なタイプのものがあります。

着物は首元が開いているので、首回りに

ショールやストールを使えば、一枚着ているくらい暖かさが違います。

ぜひお試しください![]() ✨

✨

みなさまこんにちは。

パーティシーズンの到来です。

おすすめのコーディネイトをご紹介します。

手描き縦縞の小紋、縞の太さが微妙に違っていておしゃれです。

帯はクロスステッチのオリジナル刺繍名古屋帯を合わせました!

帯締めと帯上げは色を統一して、。

これで主役はあなたのもの。

きもの ご購入はこちら↓

http://kimonoart.theshop.jp/items/8877204

オリジナル帯 ご購入はこちら↓

http://kimonoart.theshop.jp/items/1774417

食欲の秋、読書の秋、きものの秋!

かわむらおすすめコーディネイトをご紹介します。

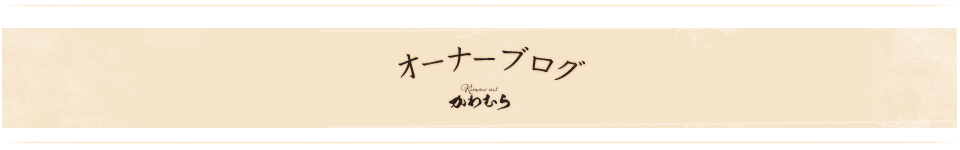

オリジナル手描名古屋帯 オリエント 「ザクロとクロス」

ヨーロッパではたくさんの実をつけるザクロは縁起のよい果物と

されています。

そのザクロを紋様化しモダンな帯に仕上げました。

注目されること違えなしの帯です!

着物は職人技が光る唐桟縞の江戸小紋を合わせました。

おしゃれなコーディナイトをお楽しみください。

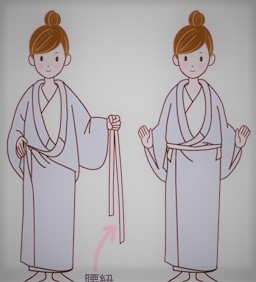

着物を着てみたいけれども、着付けの方法が難しそう…。まずは、何から手をつけて良いのか、わからない。

そのような考えから、着物に躊躇してしまわれる方がたくさんおられます。

しかし、着物の着付けは、一度わかってしまえば、意外と簡単なものです。

今回は、着物の着方について、1から簡単にご紹介したいと思います。

着物を着た後に足袋をはくと、着付けが崩れてしまいます。そこで、特に初心者の方の場合には、先に足袋をはいておくことをお勧めします。

着物を着るときにも、肌着が必要です。ワンピースタイプやセパレートタイプなどのものがあるので、好みに応じたものを選びましょう。おすすめはやはり天然繊維のものです。

肌に直接触れるので、綿やシルクの肌着が気持ちよくお召しいただけます。

腰と胸の下のあたりにタオルを巻きます。おすすめはガーゼ素材のバスタオルのサイズを縦に三つ折りにして巻いてください。先は巻いた部分にはさむように留めます。

こうすることで帯が崩れにくくなりますし、夏ですと汗を吸い取ってくれます。

次に、長襦袢を身につけます。長襦袢の着付けは、着物姿を美しく見せる要となるので、しっかりと整えておきましょう。襟の抜き加減を人それぞれ好みがありますが、握りこぶし一つ分抜くと、前合わせも美しく、上品にきまります。

当店では長襦袢にえもん抜きをつけてお仕立てします。そこに通すとえもんがきれいにぬけて着崩れましません。

長襦袢を身につけたら、着物の着付けを行います。

以下では、簡単に着付けの流れを紹介していきます。

まずは着物を後ろに回して、両肩に羽織ります。そして、片袖ずつ通していきます。

次に、着物の両衿を持って、着物全体を持ち上げて、裾を床につかないくらいのぎりぎりの長さに調整します。

訪問着や付け下げなどの着物は少し長めに、紬は少し短めに着るとよいと思います。

そして、上前を合わせ、前幅を決めます。そして、決めた前幅を外側に広げて、下前を巻き込みます。その上から、広げた上前を持ってきて、合わせます。

次に、腰紐をつけます。右手で腰紐の真ん中を持ち、後ろに回して交差して、腰紐を締めます。このとき、きつめに締めておくことが大切です。締める位置は腰骨の少し上あたり、

しっくりくる場所を選んでください。

おはしょりとは、着物は身長よりも長いですから、着付けるときに腰のところでたくし上げた部分のことです。整えるときには、身八つ口から手を入れて、前と後ろのおはしょりを整えます。このとき、着物が腰紐に挟まらないようにしましょう。そして、掛け衿を持って、背中心を合わせて、衿を整えます。

ここまでできたら、背中にできた余分なしわをのばします。おはしょりを整えて、伊達締めをしたら、着付けが完成します。

着付けができたら、帯を締めます。

ただ、帯を一から結ぶのはとても大変ですし、崩れてしまうこともありますから、当社では、付け帯をお勧めしています。「帯を切ってしまうのはもったいない」と感じる方もいらっしゃると思いますが、前回ご紹介した、帯を切らないで付け帯にすることをお勧めします。。この方法なら、後に帯をほどいて、元に戻すこともできます。

着物の着付けは、一見複雑そうですが、慣れると簡単に手早くできるようになるものです。

着物を着ると、普段とは異なる自分を発見できる楽しみがありますし、所作や振る舞いも自然と美しくなります。

みなさまも、是非とも一度、お試し下さい。